有頂天の準備段階

だいたいのコースは、コンピュータに入っている地図ソフトを頼りに大雑把に決めていったのだが、本当に各港で係留が可能なのか、給油はできるのか、近くにテントを張れる場所はあるのか、買い物はできるのかなど、確認作業をしなければならない。

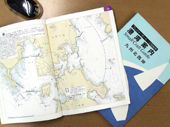

そこで購入したのが海図(注1)と港湾案内(注2)。海図は九州の沿岸を網羅するために7枚を必要とした。

港湾案内の方は3册。まず海図で針路と距離を確認し、港湾案内で各寄港地の詳細をチェック。漁協に電話をして給油および係留、買い出し等の情報を得た。

大半のところは係留OKで、給油に関しては最寄りのガソリンスタンドの連絡先を教えてくれた。まず、問題はなさそうである。

次に行ったのは、航行区域を一時的に書き換えるための臨時検査の申請。沿岸から5海里という条件は変わらないが、限定条件を変更し、九州の沿岸に沿うようにして走れるようにするための申請である。

臨時検査申請書、書き換え申請書、振込取扱書の3つの書類と航行計画書を小型船舶検査機構に提出。検査の日程が決まり、検査員の人がマリーナ等まで来てくれた。この際、小型船舶用自己発煙信号(信号紅炎とは別 /注3)とラジオが、通常の限定沿海の法定安全備品以外に必要になる。検査が終わると、その日のうちに臨時検査書を発行してくれた。

今度はハード面のチェックである。一番問題だったのは、メインエンジンしか搭載していなかったということ。最悪の場合を想定して、やはり補機は欲しいところ。検討した結果 、遠心クラッチだという点も気に入り、主機と同じホンダの2馬力を載せる事にした。

航行のための補助エンジンとしては、もう少し高馬力の方がよかったのだが、後に釣りのために使う事を考えればこのクラスでもいいと判断。モントークのモーターウェルには補機は直接マウントできないので、トランサムにブラケットを取り付けて、そこにサブエンジンをセットした。主機用の予備プロペラ2枚とインペラ1枚も用意。

主機のメンテナンスとしては、エンジンオイルとエレメントの交換、ギアオイルの交換を行った(注4)。航海灯の電球の予備も調達。

係船具は10mの舫いロープが2本、30mのアンカーロープが1本、フェンダーが2本あったのだが、これに30mロープをもう1本追加した。フェンダーももうひとつ欲しかったが、予算の関係で割愛。

割愛といえば、最後まで悩んだのがコンパス。実はあまり大きな声では言えないのだが、通 常はGPS魚探に頼っていて、コンパスを搭載していなかった。電子機器に頼り過ぎるのはいけないと知りつつも、設置が延び延びになっていたのである。

今回は取り付けるいい機会だったのだが、予想以上に準備にお金が掛かったので、こちらもハンドコンパスで代用する事にした(しかし、これだけは後で後悔する事になった)。

その意味ではGPSの海岸線カードも、持っている西九州版に加えて南九州と東九州の分も欲しかったのだが、これもとりあえず大まかな自船位 置が分かればいいと諦めた。その分、小型船の宿命でチャートワークができないため、事前に針路上の緯度経度を細かく海図に記入していった。

(つづく)

コメント